Un événement aussi complexe et ample que l’élection du Donald Trump à la présidence des États-Unis le 5 novembre dernier conjugue deux niveaux de réalité qui marchent ensemble mais doivent être distingués. Il y a, d’une part, les éléments de surface, les plus visibles et les plus bruyants, qui retiennent l’attention des médias et qui surviennent, souvent dans le désordre ; on peine du reste à leur donner des significations convaincantes. Et d’autre part se profilent, dans l’ombre, des mouvements, des tendances et des lames de fond qui échappent à la vigile publique, qui avancent à bas bruit, avec lenteur, en déplaçant toutefois des masses énormes.

Un événement aussi complexe et ample que l’élection du Donald Trump à la présidence des États-Unis le 5 novembre dernier conjugue deux niveaux de réalité qui marchent ensemble mais doivent être distingués. Il y a, d’une part, les éléments de surface, les plus visibles et les plus bruyants, qui retiennent l’attention des médias et qui surviennent, souvent dans le désordre ; on peine du reste à leur donner des significations convaincantes. Et d’autre part se profilent, dans l’ombre, des mouvements, des tendances et des lames de fond qui échappent à la vigile publique, qui avancent à bas bruit, avec lenteur, en déplaçant toutefois des masses énormes.

Depuis sa réélection, Donald Trump a tôt fait de claironner les nominations aux postes les plus prestigieux de son administration, sans trop s’embarrasser, comme c’est son habitude, ni des convenances ni du scandale que susciteraient plusieurs d’entre elles par leur radicalité ou leur improvisation. Très vite s’est formée une équipe de milliardaires et de vedettes richissimes dont les succès considérables fourniraient la garantie de bonnes politiques, censées servir le peuple qui a majoritairement appuyé le nouveau président. Déjà, une tension surgit entre la promesse d’amincir l’État fédéral américain et d’appliquer une politique économique plus libérale et celle de protéger la classe ouvrière par des tarifs douaniers musclés.

Les affinités intellectuelles d’un vice-président lettré

Par-delà cette tension s’élabore un projet politique, mûri par des intellectuels influents, qui vise, outre à changer telle politique précise de l’État américain, à transformer en profondeur l’esprit du régime politique adossé sur une constitution plus que bicentenaire. On voit mal Donald Trump concevoir ce projet, qui intéresse cependant son vice-président, James David Vance, qui s’est avéré à la fois un intellectuel doué et un politicien redoutable. Né dans une petite ville du Midwest américain (Ohio) où il a connu une enfance difficile qu’il a racontée dans un roman autobiographique publié en 2016, Hillbilly Elegy, qui lui a apporté fortune et célébrité, Vance s’est formé en droit dans une grande université et a travaillé quelque temps dans la Silicon Valley avant de se lancer en politique. Parallèlement, sa vie spirituelle connaît un revirement quand, après avoir délaissé le protestantisme de sa famille pour baigner dans l’irréligion universitaire, il se convertit au catholicisme, fortifié par la lecture des Pères de l’Église et de René Girard. Vance se lie avec plusieurs intellectuels qui ont reconsidéré les bases de la République américaine, qui aurait connu, à leur avis, une dérive hyperlibérale néfaste pour les fondements communaux et religieux de la démocratie américaine[1]. Parmi ces intellectuels se réclamant du postlibéralisme, on reconnaît d’emblée Patrick Deneen, professeur de théorie politique à l’université Notre-Dame, une université privée d’inspiration catholique située en Indiana[2]. Un catholique affirmé comme Joseph Bottum avait constaté, dans un ouvrage de 2014, le phénomène paradoxal suivant : tandis que l’Église catholique américaine, éclaboussée de scandales, déclinait, l’influence intellectuelle de penseurs catholiques allait grandissant, même en dehors de leurs cercles immédiats. Patrick Deneen a sans doute contribué, avec d’autres, à ce regain de la pensée catholique aux États-Unis.

Patrick Deneen ou la pensée classique en froid avec le libéralisme moderne

Le politiste Patrick Deneen ne fait pas œuvre de théologie, même si son travail se réclame notamment de Thomas d’Aquin. Il s’intéresse à la pensée politique occidentale, telle qu’elle s’est développée depuis les Grecs. Dans un essai publié en 2018 et qui suscita aussitôt des réactions contrastées, Why liberalism failed[3] (Pourquoi le libéralisme a échoué[4]), Deneen a souligné la précellence de la pensée classique pour garantir à notre époque les biens chers à la démocratie américaine. La pensée classique désigne, grosso modo, l’héritage gréco-romain, augmenté par la synthèse chrétienne et l’humanisme de la Renaissance. Cette pensée, regrette Deneen, ne fait plus partie de l’éducation des élites américaines, qui ont délaissé les arts libéraux au profit des formations pratiques et scientifiques dénuées de préalables puisés dans l’humanisme classique. Même les professeurs d’humanités, au lieu de défendre la dignité de leur savoir, l’ont désavoué, au point de travailler, de concert avec les universitaires issus des filières scientifiques, à fomenter ce que Deneen appelle une anticulture qui réduit l’être humain en individu hors sol, dégagé du temps comme de l’espace, conçu en pure substance sans corps, animée par sa volonté et ses désirs. Cette anticulture libérale, bien loin de promouvoir le particulier et la diversité du monde humain, malgré la rhétorique ambiante, incline plutôt à la création d’ensembles humains toujours plus vastes, plus englobants où prévaudraient des types humains et des modèles culturels standards (p. 80).

Deneen dénonce dans son ouvrage les impasses où a conduit le libéralisme moderne, forgé à partir du 17e siècle, et qui a transformé les États-Unis en grande République impériale où l’État fédéral justifie sa croissance bureaucratique par la défense sans limite des libertés tant civiles qu’économiques. Cette République éclatée, divisée entre de nouvelles aristocraties pénétrées de leur bon droit et de leur supériorité, et un peuple méprisé, démuni et sans repères, a allié les « appareils massifs de l’État moderne, de l’économie, du système éducatif, de la science et de la technologie » pour rendre les Américains « sans cesse plus séparés, autonomes », pleins de leur moi isolé nanti de droits et défini par leur liberté, quoiqu’« anxieux, impuissants, apeurés et seuls » (p. 16).

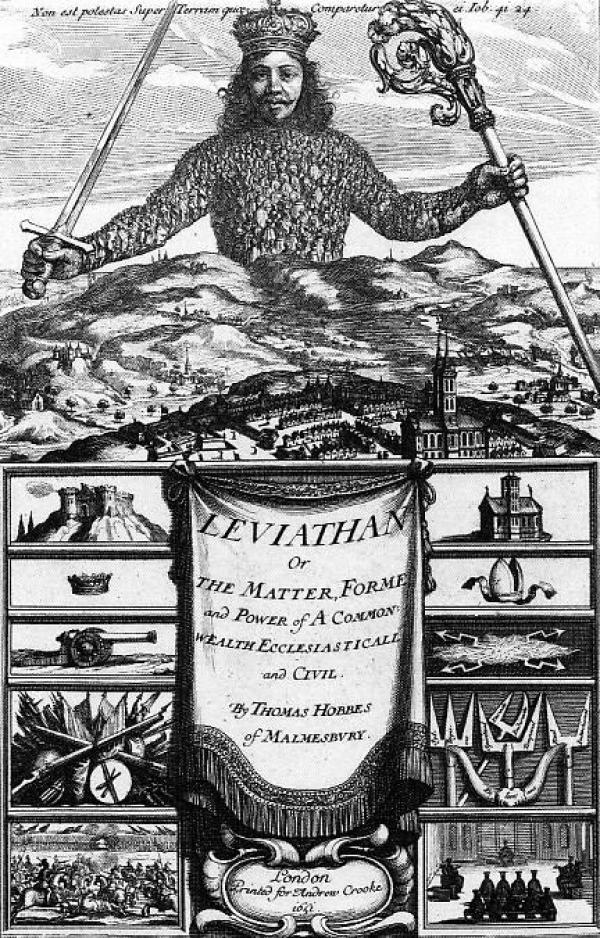

Selon Deneen, le libéralisme a subverti la notion classique de la liberté, longtemps conçue comme « la condition de la maîtrise de soi qui prévienne la tyrannie, au sein tant de la cité que de l’âme individuelle » (p. 23). La liberté supposait alors un apprentissage, par « l’acquisition de la discipline et de l’autolimitation de ses désirs », ainsi que l’inculcation, par des dispositifs sociaux et politiques appropriés, des vertus propres à nourrir les arts du gouvernement autonome (self-government). Préférant voir dans la société une construction artificielle que l’on peut récréer par des expériences de pensée, le libéralisme va balayer cette conception trop exigeante de la liberté pour lui substituer une vision minimaliste, proche de ce que les Anciens appelaient la « licence », c’est-à-dire la faculté d’agir, de consommer, de posséder et d’être soi sans entraves, pour satisfaire les désirs qui se pressent dans chacun. Plusieurs philosophes libéraux, comme Locke après Hobbes, feront ainsi naître la société d’un vacuum fictif, appelé l’état de nature, qui voit des individus, sans attaches, sans histoire, méfiants les uns des autres ou indifférents à autrui, se réunir par nécessité rationnelle, pour sortir de la guerre ou des violences où dégénère la liberté présumée naturelle. C’est la création d’un État répressif, chargé de maîtriser les excès de liberté, qui favorisera un ordre où coexisteront les individus avides de satisfactions diverses, modérées par un principe externe, la peur du châtiment. Or, l’ordre libéral, soutient Deneen, aussi lecteur de Jacques Ellul et de Wendel Berry, s’édifiera grâce à la conquête de la nature, en s’aidant des progrès de la science et de la technique. La domestication de la nature la mettra au service de libertés insatiables, qui trouveront dans les commodités et les inventions de la technique autant de nouvelles sources de satisfactions et d’égaiement. Tandis que l’individu se referme sur lui-même, perd la conscience d’appartenir à une lignée générationnelle et s’étourdit dans la consommation des biens produits par une économie technicisée, l’État s’accroît sans cesse et étend son emprise sur la société. Il régule les excès de libertés et répare les dommages qu’ils occasionnent par une providence assurantielle, prodigue en services qui évincent les familles, les églises et les communautés locales dans leur rôle premier. Même le secteur privé, note Deneen, va seconder l’État dans cette tâche et édifier des bureaucraties à vocation assurantielle, qui déresponsabilisent l’individu pour ses choix.

Pour Deneen, individualisme et étatisme vont ainsi de pair. L’État libéral se charge même d’étendre la sphère du domaine marchant, « en particulier en élargissant la sphère du commerce, de la production et de la mobilité » (p. 50). De la même manière qu’il cherche à abattre les barrières aux échanges, quitte à saper les solidarités et les traditions dont était tissue la société, il s’attaque à la culture même, encombrée de préjugés, de normes, d’œuvres, de représentations, qui corsètent le moi individuel. L’État libéral ambitionne alors de libérer l’individu des chaînes que la vie en société lui avait imposées. Brisant toutes les allégeances intermédiaires, dues à la famille, aux associations, aux communautés, aux églises, il exalte la loyauté inconditionnelle des individus atomisés à son égard, devenu en cela la nouvelle Église, érigée en gardienne des passions acquisitives et expressives censées s’harmoniser dans l’ordre libéral.

Dans Why Liberalism failed, Deneen conteste l’un des fondements de la République américaine, soit la fameuse théorie des factions de James Madison exposée dans The Federalist. Madison a défendu l’idée qu’il valait mieux vivre dans une vaste république qu’au sein de petites démocraties, sujettes, selon lui, à la tyrannie des factions, soit des groupes, majoritaires ou minoritaires, voués à la défense de leurs intérêts sectaires. De telles factions continueraient certes d’exister dans un immense État, quoique leur capacité de nuire serait alors contrecarrée grâce à deux dispositifs : la représentation politique, qui fournirait à la nation une élite politique surplombante, apte à résister aux pressions populaires et à « discerner le véritable intérêt général du pays » ; et le fédéralisme, qui élargit la sphère de l’État et multiplie le nombre et la variété des factions et qui, ce faisant, se surveilleraient et s’empêcheraient mutuellement. Or, pour Madison, le but principal du gouvernement est de protéger « la diversité des facultés humaines », en redirigeant l’ambition contre elle-même par la division des pouvoirs, de manière à garantir l’expansion du commerce et des « arts utiles et des sciences. » Cette conception technologique du pouvoir suppose cependant une forme d’indifférence civique et de repli dans la vie privée, doublée d’une inaptitude des citoyens à se concerter et à communiquer entre eux. Tout ce système, soutient Deneen, entretient une « distance psychique » entre les citoyens, tant et si bien que le peuple, sans prise sur ses dirigeants, se rabattrait sur ses activités privées, alors que les plus ambitieux investiraient la scène politique fédérale. Un autre fédéraliste, Hamilton, s’est d’ailleurs fait l’avocat du nouvel État fédéral qui aspirerait vers lui les caractères ambitieux, fascinés par la quête de la grandeur nationale au service du commerce, de la finance et de la guerre. D’où la nécessité de conférer au Congrès américain des pouvoirs pratiquement sans bornes, pour favoriser à la fois l’expansion économique du pays et l’extension des libertés individuelles, au détriment des autonomies locales et étatiques.

Sortir du libéralisme ? L’avenue du conservatisme du bien commun

Patrick Deneen reprend plusieurs des thèmes déjà évoqués dans Regime change paru en 2023[5], à la différence qu’il y formule une pensée orientée vers le changement politique. En somme, après avoir exposé ses éléments de diagnostic — que l’on peut partager ou non —, Deneen esquisse un avenir « postlibéral » pour les États-Unis requérant une transformation radicale du régime américain. Il explique ses intentions dans son introduction [traduction] : « Ce qui est requis, en bref, c’est un changement de régime — le renversement, pacifique mais vigoureux, de la classe libérale régnante, corrompue et corruptrice, et la création d’un ordre postlibéral qui conserverait en place les formes politiques existantes, du moment qu’un éthos fondamentalement différent informerait ces institutions et le personnel qui comble les postes et les emplois clés. L’ordre politique demeurant superficiellement le même, le replacement de l’élite progressiste au pouvoir par un régime ordonné au bien commun grâce à une “constitution mixte” constituera un changement de régime authentique » (p. xiv).

Le postlibéralisme que Deneen appelle de ses vœux ne défend pas nommément l’illibéralisme ; en fait, il reproche au libéralisme américain, capté par une idéologie du progrès indéfini, d’être devenu lui-même illibéral, c’est-à-dire source de tyrannie. Or, pour le politiste, aux fins de transformer le régime américain, il faut d’abord définir une nouvelle doctrine claire, pour mieux contrer l’effritement libéral des bases communautaires et religieuses de la démocratie américaine, laquelle pourtant, comme l’avait observé Alexis de Tocqueville, avait déjà trouvé des sauvegardes contre l’individualisme radical. Il s’agit donc pour Deneen de susciter une « opposition consolidée » au libéralisme en marche aux États-Unis en redécouvrant les formes de conservatisme nées au début de la modernité. Cette doctrine renouvelée prend le nom de « conservatisme du bien commun », qui prend ses sources chez Aristote, Polybe et Thomas D’Aquin, ainsi que chez Edmund Burke et Benjamin Disraeli, doctrine à laquelle Deneen greffe des emprunts à Machiavel, un penseur qu’il avait pourtant exécré dans son livre précédent.

Un portrait acide des deux « aristocraties » gouvernant les États-Unis

Dès l’amorce de son livre, Deneen dépeint les élites libérales américaines et définit son conservatisme du bien commun, contrasté avec deux formes de libéralisme, le classique et le progressiste, ainsi qu’avec le marxisme. Le choix du titre « Notre guerre froide civile » qui coiffe la première partie de son essai donne le ton à son propos. Le portrait peu flatteur brossé de ces élites en compare deux types, qui partagent le goût du pouvoir et tendent à faire sécession d’avec le peuple, accusé de verser dans le ressentiment populiste et l’irrationalité électorale dont le vote en faveur du BREXIT ou de Donald Trump fournirait la parfaite illustration aux dires de ces élites. On y reconnaît la classe managériale, d’un côté, et la classe méritocratique, de l’autre, prépondérante dans les universités, les collèges et les médias, bardée de diplômes et aujourd’hui défenderesse des identités opprimées. Toutes deux ont cherché à s’émanciper des sauvegardes traditionnelles qui avaient pendant longtemps enserré les choix individuels et guidé la formation des élites, notamment dans les collèges américains, où ces sauvegardes ont sauté, remplacées par de simples filets de sécurité. On y s’initie, écrit Deneen, au « sexe sécuritaire, à la consommation d’alcool et de drogue, aux identités transgressives, au dégoût envers sa culture », toutes activités qui préparent à une vie de consommation intensive dans un environnement uniformisé (p. 8). Formées à ces expériences, ces élites vont peu à peu se dissocier du peuple, à leurs yeux arriéré, infréquentable, largué par l’histoire. Pire, ces élites qui tirent leur sentiment de supériorité de leurs qualifications acquises par le travail et l’éducation jugeront que les « laissés pour compte n’ont qu’eux-mêmes à blâmer ». Bref, le divorce entre ces élites et le peuple est consommé, leurs rapports étant désormais gouvernés par la méfiance, le mépris, l’indifférence et la colère.

Bref, le divorce entre les élites – managériale et méritocratique – et le peuple est consommé, leurs rapports étant désormais gouvernés par la méfiance, le mépris, l’indifférence et la colère.

Sans remords aucun, la classe managériale verra donc d’un bon œil qu’une main-d’œuvre bon marché issue de l’immigration vienne remplacer la vieille classe ouvrière formée de « natifs de vieille souche » (old-stock natives). Cette classe managériale brille par sa capacité de s’extraire de tout enracinement dans un lieu, une histoire, une culture, à couper tout lien intergénérationnel, toute attache avec la classe laborieuse qui, elle, tient généralement à ces attaches. Sans surprise, la classe managériale épousera une idéologie qui considère les contraintes naturelles ou sociales comme des sources d’injustice ou d’inefficacité, éliminables par la libéralisation des facteurs de productions, biens, capital et main-d’œuvre.

De même, les élites méritocratiques se coupent du peuple en voulant le rééduquer ou le reléguer dans la catégorie du paria ou du réfractaire malfaisant, suivant la logique martiale ami/ennemi. Elles adhèrent massivement à ce que Deneen appelle le libéralisme progressiste, dont John Stuart Mill a énoncé les principes dans sa philosophie utilitariste. Cette philosophie rejette l’idée que l’exercice du pouvoir politique puisse se justifier au nom de la poursuite de standards objectifs de la justice, du droit et du bien. Le pouvoir ne trouverait sa justification que dans la volonté d’éviter à autrui des préjudices ressentis ou perçus. Selon Mill, agir pour le bien d’autrui ne fournit pas une raison suffisante pour entraver sa liberté, car celle-ci fonde l’indépendance de l’individu, qui est « de droit, absolue ». C’est seulement si l’on possède des preuves que telle action d’un individu pourrait nuire à d’autres, que l’on peut la restreindre ou l’interdire. La conséquence de cette façon de raisonner est que toute restriction collective aux désirs individuels au nom de l’habitude, de la tradition, de la décence commune pourra être contestée du moment qu’on allègue qu’un choix individuel bouleversant l’ordre établi ne fait de mal à personne. Mill, soutient Deneen, cherche à libérer l’individu de l’emprise de la société, de telle manière qu’il puisse expérimenter des formes de vie diverses, en tant qu’« être de progrès » (progressive being). L’utilitarisme de Mill conduit aussi à l’abandon de la définition objective du bien, par la philosophie et la théologie, en faveur d’enquêtes empiriques de sciences sociales, destinées à relever les préjudices, réels ou perçus, que la société inflige à l’individu, et dont il doit être libéré. Ce à quoi s’emploierait une bonne partie des sciences sociales et même de la philosophie aujourd’hui, mises en ordre de bataille pour expurger la société de tous les préjugés, les discriminations et les exclusions comme le racisme et le sexisme (p. 50).

Ces deux types d’élite ne communient certes pas aux mêmes autels. L’élite managériale est plus proche du libéralisme classique de John Locke, qui célèbre l’État minimal garant de la liberté économique et du travail productif source de propriété monétisée. L’élite méritocratique, qui embrasse plutôt le libéralisme progressiste de Mill, peut néanmoins s’allier, selon Deneen, avec l’autre. En fait foi l’émergence du « capitalisme woke », qui a vu de grandes multinationales américaines embrasser les crédos de l’individualisme radical, de l’anticulture, de la liquidation révolutionnaire des barrières à l’expression du moi humain (ce que Deneen appelle l’expressionnisme), quitte à nier la réalité du corps humain. Les deux élites forment ainsi un large parti, en lutte, dans l’esprit de Deneen, avec celui du conservatisme.

Le conservatisme politique et ses concurrents dans le monde américain

Or, d’après l’auteur, le conservatisme a longtemps souffert d’un manque de définition. On y a vu, le plus souvent, un tempérament, une sensibilité, une inclination à ralentir le rythme du changement, à conserver un quelque chose, dont la nature peut varier avec les époques. Deneen essaie d’arriver à une définition plus nette et substantielle du conservatisme, distingué du libéralisme classique (Locke), du libéralisme progressiste et du marxisme. Cet exercice exige de garder en tête l’opposition entre l’élite et le peuple, entre le petit nombre qui dirige et le grand nombre qui est gouverné. Certaines doctrines sont fondamentalement élitistes, ce que sont, d’après Deneen, les deux formes de libéralisme, alors que le marxisme et le conservatisme prennent parti pour le peuple, pour des raisons différentes cependant. Le marxisme, imbu de dialectique hégélienne, aspire à liquider l’élite capitaliste par le prolétariat conquérant, alors que le conservatisme recherche plutôt une alliance complice entre l’élite et le peuple que fonde l’idée partagée et ordonnatrice du bien commun. Cependant, à la différence des trois autres doctrines, le conservatisme rejette le projet progressiste de transformation radicale de la société.

Un autre facteur de discernement réside dans la nature du peuple : le voit-on comme une force révolutionnaire ou conservatrice ? Alors que le libéralisme classique, dans sa forme libertarienne notamment, ainsi que le marxisme, identifient le peuple au changement radical, les libéraux progressistes et les conservateurs s’accordent plutôt sur les tendances conservatrices du peuple, pour des raisons toutefois différentes. Les progressistes soupçonnent dans le peuple un résistant au changement, par atavisme et par ignorance ; pour leur part, les conservateurs célèbrent dans cette attitude une heureuse prudence — une sagesse faite de responsabilité, de frugalité, de modération et de bonnes habitudes, naturelle à l’homme ordinaire, soutient Deneen (p. 124).

La modernité libérale a toutefois favorisé, estime Deneen, l’essor d’idiots savants enfermés dans leur spécialisation et inhabiles à parler à ceux qui ne partagent pas leur vision en « silo ».

L’auteur vante notamment les formes traditionnelles de connaissance, qu’elles aient des racines populaires ou qu’elles se développent dans le cadre, aujourd’hui presque disparu, de l’ancien collegium, cette Athénée où les savants de diverses disciplines cultivaient aussi bien le souci d’approfondir leur savoir que celui de pouvoir le communiquer aux collègues d’autres horizons. La modernité libérale a toutefois favorisé, estime Deneen, l’essor d’idiots savants (p. 117) enfermés dans leur spécialisation et inhabiles à parler à ceux qui ne partagent pas leur vision en « silo ». La division du travail exacerbée par l’ordre libéral conduit, juge Deneen, à l’appauvrissement de l’esprit civique, puisqu’elle affaiblit la capacité des individus, du simple ouvrier à l’universitaire, « à penser et à agir en tant que citoyens » (p. 119), c’est-à-dire à comprendre le langage et les préoccupations d’autrui comme à rendre compréhensibles à autrui les siennes propres.

D’où l’importance de l’idée du bien commun, laquelle, chez Deneen, suppose que l’élite et le peuple parviennent à se comprendre, par le partage d’idées, de sentiments et d’expériences, fondés à la fois, dit Deneen, sur le « sens commun » des « gens ordinaires » et sur la « compréhension plus raffinée, même philosophique, qu’un petit nombre acquiert par une éducation libérale » (p. 93). Sans entrer dans des discussions théoriques sur le bien commun, Deneen en formule une vision plus pragmatique, pour ne pas dire communicationnelle, proche de la vision aristotélicienne du politique, qui voit l’être humain se conduire politiquement dans une cité épanouie à travers un langage commun que maîtrisent ensemble le demos et les gouvernants. Pour Deneen, le bien commun devient opérant quand il crée « un ordre stable de normes qui permet à la vie de prospérer, à l’avantage probable d’une large base de la pyramide sociale », ce qui implique, d’une part, une élite qui assume sa responsabilité de poursuivre ce bien dans son contexte sociopolitique particulier, et d’autre part, que cette élite, forte de la reconnaissance du peuple, agisse en intendante et gardienne de ce bien (p. 93). De cette manière, renouant avec la démocratie tory de Benjamin Disraeli axée sur la nation interclassiste (One nation), ainsi qu’avec le distributisme de G.K. Chesterton et d’Hilaire Belloc[6] et la tradition « red tory », Deneen croit pouvoir dépasser le clivage entre la droite et la gauche. En effet, le conservatisme viserait autant la protection des classes laborieuses par des politiques économiques, le contrôle de l’immigration, le syndicalisme dans l’industrie et la création d’un filet de sécurité sociale pour les classes moyennes que le rejet des politiques dites « progressistes », notamment en ce qui touche la défense de la famille, de la dualité sexuelle et des enfants contre la sexualisation précoce. Il mettrait au centre de la vie politique la nation, plutôt que la cosmopolis mondialisée, et au sein de la nation, les communautés intermédiaires.

Dans le langage de Deneen, la démocratie coexiste avec la présence d’une aristocratie éclairée, qui se reconnaît des devoirs plutôt que des droits et qui sait parler au peuple qu’elle dirige, sans lui faire sentir sa supériorité. Cependant, chaque classe possède des vertus et des vices potentiels. Or, dans la philosophie politique classique, on peut parvenir à renforcer les vertus des deux classes et à réfréner leurs travers propres par le moyen de ce qu’on appelle la « constitution mixte ». On entend là un régime qui associe au pouvoir les différentes classes, soit en les mêlant pour obtenir un corps social plus homogène et propice à la modération, soit en équilibrant les différentes classes au sein même des institutions, de telle manière qu’elles s’y surveillent et s’y empêchent mutuellement.

Deneen retient de Polybe que la démocratie se rattache, non au gouvernement de la majorité, mais plutôt à celui qui « préserve la piété envers les dieux, le soin des parents, le respect pour les aînés et l’obéissance aux lois » (p. 130). Dans la constitution mixte, c’est le peuple qui exerce au fond la fonction modératrice, face à des aristocrates et à des puissants capables de changement brutal. C’est là un des grands combats d’Edmund Burke, persuadé que la nouvelle oligarchie financière de son temps voulait « liquéfier la propriété » et transformer la nation en « une grande table de jeu » peuplée entièrement par des joueurs. En ce sens, l’aristocratie traditionnelle, bien loin de vouloir dominer le peuple, le défendait contre la rapacité de l’oligarchie en ascension.

Deneen croit que le problème aux États-Unis réside dans le fait que ses nouvelles élites, tout à la poursuite de la richesse économique et du progrès idéologique, ont cessé d’agir en aristocraties bienveillantes à l’égard du peuple, la « séparation » et l’indifférence entre les classes ayant creusé un gouffre suscitant la défiance et l’aigreur.

Les États-Unis n’ont pas d’aristocratie tirée de l’ancienne noblesse, cependant, tel que l’a remarqué Tocqueville, certaines classes professionnelles, comme celle des « légistes » (avocats et juges), ont assumé un rôle équivalent à celui des aristocraties dans la vieille Europe. Il reste que le problème des États-Unis, croit Deneen, réside dans le fait que ses nouvelles élites, tout à la poursuite de la richesse économique et du progrès idéologique, ont cessé d’agir en aristocraties bienveillantes à l’égard du peuple, la « séparation » et l’indifférence entre les classes ayant creusé un gouffre suscitant la défiance et l’aigreur. La solution qui s’impose dès lors, aux dires de Deneen, est la réforme et le remplacement des élites, plutôt que l’accablement du peuple. Mais comment croit-il pouvoir y parvenir ?

L’aristopopulisme ou l’inflexion machiavélienne du conservatisme américain

Deneen croit pouvoir le faire par ce qu’il appelle « l’aristopopulisme », qui verrait un « populisme musclé provoquer l’émergence d’une meilleure aristocratie » et « le peuple s’élever grâce à une meilleure aristocratie » (p. 147). Deneen reconnaît que la constitution américaine de 1787 n’a pas instauré une « constitution mixte » au sens classique, bien qu’elle soit fondée sur la division des pouvoirs. Toutefois, pour Deneen, la constitution mixte ne relève pas de l’ingénierie institutionnelle, elle regarde plutôt les mœurs, l’éducation, l’éthique sociale et le sens civique qui façonnent la coexistence entre les classes. Si le pays veut éviter la guerre civile, froide ou chaude, qui semble se tramer entre le parti du progrès et celui de la conservation, on ne peut seulement équilibrer le pouvoir entre les différentes élites américaines par un système de concurrence pluraliste, polyarchique, entre elles. De préférence, il faut travailler au mélange entre le peuple et ses élites, pour obtenir une sympathie réelle et dynamique.

Or, de manière surprenante, Deneen se tourne vers Machiavel pour penser le moyen de faire advenir ce mélange aujourd’hui impraticable dans la société américaine. Ce fin lecteur de l’histoire romaine qu’était le Florentin se persuadait que le conflit entre les grands et le peuple était inévitable dans les sociétés humaines. Contrairement aux penseurs classiques qui privilégiaient la concorde entre ces deux groupes, Machiavel, les yeux rivés sur Rome, voyait dans la discorde « la preuve de la vitalité du peuple à arracher des concessions » à la noblesse, et la première source de la liberté et de la grandeur romaines. Même s’il arrive que le peuple recoure à la violence, agisse de manière « bestiale » et illégale, il demeure que les demandes du peuple visent le plus souvent la liberté, puisque c’est l’oppression ou la crainte de la subir qui le fait agir.

C’est pourquoi Deneen croit que le conservatisme devrait appliquer « des moyens machiavéliens pour réaliser des fins aristotéliciennes » (p. 167), en canalisant la force de résistance du peuple américain, qui s’était jusqu’alors exprimée dans une forme brouillonne de populisme. Il s’agirait d’aboutir à un « authentique mélange des classes », au terme duquel « les élites adopteraient les traits d’aristoi et de la noblesse — excellence, vertu, magnanimité — » et montreraient un souci réel pour le bien commun, dont celui du peuple, qui en sortirait « élevé » (p. 167).

Deneen envisage ici un « programme » pour réaliser cette constitution mixte. Il liste quelques mesures susceptibles de favoriser le mélange et le rapprochement entre les classes. Il propose ainsi de porter de 435 à 1000 le nombre de représentants dans la première chambre du Congrès, pour réduire le gigantisme des circonscriptions et rapprocher les élus de leur base. Les États-Unis pourraient prendre exemple sur l’Allemagne pour représenter, entre l’État et l’individu, les professions et les « états » sociaux, en particulier par des comités d’entreprise dont la base paritaire implique les travailleurs dans la gestion. Il croit même que l’on pourrait redistribuer à travers le pays, dans les villes en perte de vitesse, les emplois et les services actuellement concentrés à Washington où les élites américaines vivent en vase clos. Rendre le service militaire obligatoire constituerait aussi un autre moyen de mêler, au nom de la Nation, de jeunes Américains issus de tous les milieux.

Deneen croit que la crise intellectuelle frappant les États-Unis s’explique entre autres choses par le phénomène que d’aucuns ont appelé la « surproduction des élites », soit la formation d’un surplus de diplômés surqualifiés, mais souvent sous-employés, criblés de dettes et en proie au ressentiment

Lieux de formation des élites, les collèges et les universités américains doivent redevenir le centre de l’attention publique, affirme Deneen. Les subventions que le gouvernement fédéral leur destine devraient favoriser, au lieu de la diversité ethnosexuelle revendiquée par la gauche progressiste, une véritable diversité socio-économique, ainsi que la décentralisation de l’offre universitaire, par l’ouverture de campus dans les régions éloignées. Des bourses et d’autres incitatifs financiers devraient être offerts aux étudiants pour qu’ils embrassent, au lieu des carrières d’argent, la finance, le droit, le conseil en cabinet, les vocations d’intérêt public, souvent moins bien rétribuées, telles que les professions d’enseignant, de soldat, de fonctionnaire public, et ce, en dehors des grands centres urbains (p. 175). Deneen croit que la crise intellectuelle frappant les États-Unis s’explique entre autres choses par le phénomène que d’aucuns ont appelé la « surproduction des élites », soit la formation d’un surplus de diplômés surqualifiés, mais souvent sous-employés, criblés de dettes et en proie au ressentiment (p 176). Séduits par les doctrines « gnostiques » assénées dans les universités qui survalorisent le travail intellectuel au détriment des métiers manuels, trop de jeunes négligent des carrières utiles à la société. C’est pourquoi la formation universitaire devrait prendre moins de place, au profit de l’éducation collégiale, des écoles de métier et des stages en entreprise, quitte à offrir une culture civique aux étudiants inscrits dans les formations techniques et à exiger des futurs universitaires qu’ils suivent un minimum de formation pratique.

Sur le plan économique, Deneen préconise une économie de producteurs et non de consommateurs, qui relance donc l’industrie nationale, mais en prenant garde de créer des monopoles privés, souvent la hantise des mouvements de protestation populiste dans l’histoire américaine. L’État doit même être mieux protégé contre le lobby des grandes entreprises. Le discours sur la liberté d’entreprise, estime Deneen, a plutôt favorisé les intérêts d’une classe régnante oligarchique, si bien que « l’affirmation du tumulte machiavélien devrait viser ou bien à prévenir l’abus du pouvoir financier, ou bien à démanteler ces institutions » (p. 178).

Vers une démocratie chrétienne à l’américaine ?

Les préconisations de Deneen touchent également la santé, les médias, le processus électoral, la famille, l’urbanisme, etc. Il serait trop long de toutes les détailler. L’auteur exprime la conviction que devant la « faillite » du libéralisme, du moins dans son expression américaine, les chrétiens doivent prendre le relais et insuffler à la société américaine un nouvel élan, et à ses institutions, une tout autre orientation. Il s’agit donc pour les Américains d’aujourd’hui de réaliser ce que les partis chrétiens-démocrates en Europe avaient tenté de faire après la Deuxième Guerre mondiale, pour corriger les erreurs commises par la gauche et la droite de leur époque. Le défi est de taille, puisque selon Deneen, il consiste à transformer les oligarques à la tête des États-Unis en « aristoi » qui, pour choyés qu’ils soient en talents, ne s’en sentiraient pas moins les obligés des plus humbles. Mais tout cela n’adviendra pas de la seule bonne volonté, admet Deneen. Il faudra « la force de la menace venant du popolo » (p. 185). Qu’entend-il exactement par cette force populaire ? Deneen reste vague sur ce point. Interrogé par un journaliste sur la portée de ses écrits, pour savoir si l’assaut contre le capitole du 6 janvier 2021 figurait parmi les tactiques « machiavéliennes » qu’il envisageait, il a répondu que non[7].

Il faudra également, pour accompagner ce programme de démocratie chrétienne à l’américaine, un renouveau intellectuel qui pense autrement ce que le libéralisme a cherché à disjoindre. Deneen s’appuie ici sur le philosophe Pierre Manent, pour qui la démocratie libérale se distingue par une « organisation des séparations », par une tendance à séparer les domaines de la réalité humaine, pour garantir les libertés et leur progression. Parmi ces séparations, on reconnaît la division du travail, ou séparation entre les professions, la séparation des pouvoirs, les séparations entre l’Église et l’État, entre la société et l’État, entre le fait et la valeur, entre la science et la vie, etc. Deneen juge nécessaire de « dépasser » ces séparations par ce qu’il appelle l’intégration. Ainsi, le culte de la méritocratie auquel conduit le libéralisme exacerbé, qui disjoint le mérite personnel de l’égalité, pourrait laisser place à une vision plus solidaire du lien social, trouvant ses inspirations dans l’héritage prémoderne façonné par l’éthique chrétienne de la charité, expérimentée dès ses premières communautés. De la sorte, chacun concevrait ses talents comme des dons à faire fructifier au bénéfice d’autrui, et non comme une propriété privative.

En réalité, qu’il s’agisse de combattre le racisme endémique aux États-Unis, de considérer l’idée du progrès et celle de la nation, ou d’intégrer de nouveau la religion dans la vie publique, Deneen essaie de montrer qu’une cité à la vie florissante ne peut reposer sur l’indifférence que le libéralisme préconise entre les concitoyens, entre les classes, ainsi qu’à l’égard des croyances religieuses, voire à l’égard de tout bien, à commencer par le bien commun, trop insaisissable pour les êtres « fongibles » que sont devenus les individus sous les auspices du progrès libéral, c’est-à-dire infiniment interchangeables et remplaçables. Revisitant l’essai du cardinal Jean Daniélou, L’Oraison, problème politique, Deneen synthétise sa pensée ainsi : « La “liberté de religion”, la “liberté universitaire”, le “libre marché”, “les poids et contrepoids”, etc., ne fournissent aucun substitut à la piété, à la vérité, à la prospérité équitable et au droit gouvernement » (p. 231). Une politique du bien commun rend disponibles, pour les gens ordinaires, les biens fondamentaux de l’existence, sans les en détourner par des séparations qui ont épuisé, selon l’auteur, l’environnement naturel et le fonds moral que le libéralisme a reçus en héritage, quoique sans pouvoir les créer lui-même (p. 237).

Critiques et limites de l’aristopopulisme postlibéral

Bien évidemment, les deux ouvrages de Patrick Deneen se sont attiré des critiques, parfois féroces, qui en ont rejeté les prémisses et les préconisations. On a même traité son essai After liberalism de « trac » électoral pour la première campagne présidentielle de Donald Trump[8]. D’autres ont dépeint Deneen en intégriste catholique, associé à un courant nommé l’intégralisme[9], prêt à mousser son agenda politico-religieux ambigu et jugé inquiétant avec des méthodes dignes d’Antonio Gramsci[10]. Les deux ouvrages du penseur politique américain se prêtent à toutes sortes d’évaluation, venant de tout le spectre politique, qu’il serait trop long d’exposer dans cet article.

Quelques points ou interrogations méritent toutefois d’être soulevés. Premièrement, nombre de libéraux risquent de ne pas se reconnaître dans le portrait que Deneen brosse du libéralisme, trop unilatéral, pour ne pas dire caricatural[11]. À lire Deneen, on a l’impression que le caractère « élitiste » du libéralisme est essentiellement attribuable à l’utilitarisme de John Stuart Mill, formulé à l’ère victorienne, dans une Angleterre impériale et socialement stratifiée. Les libéraux ont depuis longtemps abandonné cette idée, proposée par Mill, d’accorder aux diplômés universitaires un double vote, pour équilibrer le vote populaire. Deneen a beau malmener le libéralisme, il demeure que sa critique vise davantage les avatars du libéralisme américain engendrés par la Guerre froide, comme le néolibéralisme et le progressisme identitaire, que le rejet en bloc de cette tradition politique[12]. De plus, on reprochera à Deneen d’imputer au libéralisme tous les maux des sociétés modernes sans en reconnaître les bienfaits.

Deuxièmement, Deneen semble présupposer qu’un abîme sépare le libéralisme et le conservatisme, cependant qu’en réalité, les passerelles entre les deux sont nombreuses, et ce d’autant mieux que plusieurs penseurs dits « conservateurs » ont élaboré des synthèses bien tempérées avec le libéralisme, par exemple le britannique Roger Scruton. Même des penseurs néothomistes ont tenté des synthèses de ce type, certes dissemblables par leur ambition et leurs résultats. Pensons aux œuvres de Jacques Maritain, Charles de Konink, Louis Lachance et Yves Simon, ce dernier ayant été professeur à l’université Notre-Dame.

Il est aussi surprenant que le travail de Deneen ne dise mot de la tradition républicaine aux États-Unis, qui a marqué son histoire. Certains estiment, comme Bruce Ackerman, que les États-Unis ont accompli une synthèse entre le libéralisme classique et le républicanisme civique, qui s’est renouvelée pendant des moments critiques de l’histoire américaine. Or, Deneen emprunte plusieurs thèmes à la tradition républicaine : une politique du peuple machiavélienne, la critique de la concentration économique, la défense d’une armée de citoyens. Deneen semble lire la politique américaine avec une grille binaire, conservateurs contre libéraux, un schéma commode auquel le paysage intellectuel et politique du pays ne se réduit sans doute pas.

Un autre aspect étonnant du programme de Deneen est sa compréhension de la « constitution mixte », qu’il dit tirer d’Aristote. Au lieu de la concevoir comme l’équilibre institutionnel entre des éléments sociaux demeurés étrangers l’un à l’autre, il la voit comme un mélange incessant et sympathique entre les élites et le peuple. Chez Aristote, la notion de mélange apparaît certes, notamment entre la démocratie et l’oligarchie, deux formes politiques dégradées dont le rapprochement peut néanmoins produire un régime excellent. Or, le régime auquel Aristote attribue le plus de qualité, résultat d’un heureux mélange, est celui que les traductions actuelles appellent le « gouvernement des classes moyennes », soit un régime qui pousse le mélange entre pauvres et riches au point de donner naissance à une classe moyenne prépondérante ou majoritaire. Du fait de sa centralité, c’est elle, et non les pauvres ou les riches, qui donne le ton au régime. Aux dires d’Aristote, cette constitution où domine la classe moyenne évite les excès perturbateurs, nourrit l’amitié civique (philia), garantit la sûreté des citoyens et leur obéissance aux lois, elle encourage aussi leur participation au pouvoir et décourage la formation de factions, si bien que cette constitution s’avère, au vu de l’expérience grecque, la plus stable et la plus durable.

Si l’aristopopulisme postlibéral est censé servir de programme à la prochaine administration de Donald Trump, il risquera bien de prêter main-forte au projet libertarien d'oligarques richissimes, axé sur le démantèlement des institutions, des lois et des programmes

Bien que Deneen défende à l’occasion la classe moyenne dans la société américaine, il se montre plutôt sceptique devant la redistribution de la richesse par l’État-providence, en comptant plutôt sur une diffusion de la richesse par le soutien aux familles, aux communautés locales et à l’économie productive. Cependant, si l’aristopopulisme postlibéral est censé servir de programme à la prochaine administration de Donald Trump, il risquera bien de prêter main-forte au projet libertarien d'oligarques richissimes, axé sur le démantèlement de plusieurs des institutions, des lois et des programmes fédéraux implantés au cours des années pour réguler l’économie et amoindrir les inégalités. En ce sens, l’aristopopulisme qui aurait par hypothèse propulsé Donald Trump au pouvoir pourrait se transformer en ploutopopulisme, qui exalterait, dans une société globalement plus riche mais aux écarts de revenus plus prononcés, plusieurs des crédos individualistes et aliénants que Deneen réprouve dans le libéralisme. La colère, la frustration, le sentiment d’abandon ou d’être incompris que Donald Trump et ses troupes ont su capter chez les classes populaires pour se hisser au pouvoir pourraient alors se retourner contre eux, si d’aventure leurs politiques venaient à briser l’espoir que les promesses du candidat Trump avaient suscité.

Cela dit, si l’on peut douter de la faisabilité des propositions socio-économiques de Deneen, d’autres aspects de sa plateforme pourraient faire leur chemin dans la société américaine. Patrick Deneen s’est peu intéressé au fonctionnement des institutions ; seulement, d’autres que lui défendent dans le milieu juridique des idées semblables aux siennes. Pensons au professeur de droit constitutionnel à Harvard, Adrian Vermeule, qui a publié en 2022 un ouvrage qui réhabilite le bien commun comme idée ordonnatrice du système juridique[13]. Cette théorie, qui fait contrepoids aux conceptions critique et économique du droit en vogue dans les facultés de droit américaines, pourrait marquer la formation de plusieurs générations d’avocats et de juges. D’ailleurs, rappelons que dans son premier mandat, le président Trump a nommé plus de quatre cents juges fédéraux. Le deuxième mandat fournira d’autres occasions de nommer des juges à la magistrature fédérale qui relaieront peut-être les idées de Deneen et de Vermeule.

Quoi que l’on pense des idées de Patrick Deneen, elles compteront vraisemblablement, pour les temps à venir, parmi la boite à outils des républicains américains. Quel usage en feront-ils, quelle influence réelle exerceront-elles sur l’entourage qui conseillera l’administration Trump ? Cela reste à voir. Toujours est-il qu’elles sont le signe qu’une partie des catholiques américains a senti l’appel de la cité terrestre, et que bien loin de se retrancher dans une retraite bénédictine à l’abri des fureurs du monde, elle croit pouvoir peser, pour le meilleur ou pour le pire, sur son cours.

[1] Sur l’entourage intellectuel de JD Vance, voir Jonatham Liedl, « JD Vance Is a Catholic ‘Post-Liberal’: Here’s What That Means — And Why It Matters », National Catholic Register, 24 juillet 2024, en ligne : https://www.ncregister.com/news/j-d-vance-is-a-catholic-post-liberal.

[2] Le magazine Politico cite Deneen comme première source d’influence de JD Vance. Ian Ward, « The Seven Thinkers and Groups That Have Shaped JD Vance’s Unusual Worldview », Politico, 18 juillet 2024, en ligne : https://www.politico.com/news/magazine/2024/07/18/jd-vance-world-view-sources-00168984. Voir aussi, en français, Blandine Chelini-Pont, « Le postlibéralisme catholique aux États-Unis », Études, no 10, 2023, p. 69-82. https://doi-org.proxy.bibliotheques.uqam.ca/10.3917/etu.4308.0069.

[3] New Haven, Yale University Press, 2018.

[4] Version française de l’ouvrage, Pourquoi le libéralisme a échoué, Paris, L’Artisan, 2020. Une entrevue en français avec Patrick Deneen est parue dans le magazine Le Verbe, voir Benjamin Boivin, « Patrick Deneen : le libéralisme a échoué parce qu’il a réussi », Le Verbe, 11 octobre 2022, en ligne : https://le-verbe.com/entrevue/patrick-deneen-liberalisme/.

[5] Regime Change. Towards a Postliberal Future, Londres, Forum, 2023.

[6] L’encyclopédie de l’Agora donne une définition du distributisme : « Le distributisme. Développée par Hilaire Belloc et Chesterton, au carrefour de pensées issues du monde rural, de certains socialistes et de la doctrine sociale de l’Église catholique, cette théorie est centrée sur l’hypothèse suivante : une société stable et bien ordonnée repose sur une distribution correcte de la propriété. Étant donné que la propriété est la base même de laquelle découlent tous les autres droits (qui ne servent à rien si l’on est trop pauvre ou dépendant pour les exercer), il s’ensuit qu’une société démocratique et ordonnée doit à la fois empêcher la concentration de trop de propriété entre les mains de quelques-uns et empêcher la création de larges franges de citoyens pauvres (ou dépendant de l’État). » Voir Chesterton Gilbert Keith.

[7] Ian Ward, « I don’t want to Violently Overthrow the Government. I Want Something Far More Revolutionary », Politico, 6 août 2023, en ligne : https://www.politico.com/news/magazine/2023/06/08/the-new-right-patrick-deneen-00100279. Le journaliste ajoute : « Pour les critiques de M. Deneen, l’ambiguïté de sa vision suggère un glissement sans équivoque vers une tendance à l’autoritarisme de droite. »

[8] Samuel Moyn, Liberalism against Itself. Cold War Intellectual and the Making of our Times, New Haven, Yale University Press, 2023, p. 172.

[9] John Gray, The New Leviathans, New York, Picardor, 2023, p. 130.

[10] Voir notamment Reinhold Martin, « The Ends of liberalism », Places, août 2024, en ligne : https://placesjournal.org/article/the-ends-of-liberalism-patrick-deneen-new-right/?cn-reloaded=1 .

[11] Par exemple, Sharon Kuruvilla et Sourodipto Roy, « Patrick Deneen Fails to Understand the Liberal Tradition », LiberalCurrents, 26 février 2024, en ligne : https://www.liberalcurrents.com/patrick-deneen-fails-to-understand-the-liberal-tradition/.

[12] Samuel Moyn, déjà cité, p. 173.

[13] Une entrevue en français d’Andrian Vermeule, réalisée par Benjamin Boivin, est disponible. Voir « Adrian Vermeule : “Le bien commun est le plus grand bien des individus” », Le Verbe, 21 avril 2023, en ligne : https://le-verbe.com/entrevue/adrian-vermeule-bien-commun/.

Le désamour des Québécois vis-à-vis de la monarchie est ancien. Lors des débats sur la formation du Canada en 1865 au parlement du Canada-Uni, les Rouges d’Antoine-Aimé Dorion, qui dirigeaient l’opposition, s’étaient récriés contre le caractère monarchique du nouveau Dominion, contraire à l’esprit républicain et libéral qui déferlait sur l’Europe et les Amériques. En 1934, l’Action libérale nationale, une frange dissidente du parti libéral menée par Paul Gouin, petit-fils du premier ministre Honoré Mercier, avait réclamé « la remise des fonctions et des pouvoirs du Lieutenant-gouverneur entre les mains du Juge en chef de la Cour d’Appel ». Autour de la revue l’Action nationale à la fin des années 1940, des intellectuels comme André Laurendeau soulignèrent l’anomalie canadienne, une monarchie en Amérique, insensible à son devenir républicain. Les premiers indépendantistes québécois brandirent soudain l’idée d’une république laurentienne ou québécoise, mais rapidement, les souverainistes eux-mêmes, sous les auspices du Parti québécois de René Lévesque, étouffèrent l’idée. Or, le premier ministre Daniel Johnson, qui avait publié en 1965 un projet national d’inspiration républicaine, Égalité ou indépendance, eut de la suite dans les idées une fois parvenu au pouvoir. En juillet 1968, ses hauts fonctionnaires déposèrent à un comité intergouvernemental un document qui proposait que le Canada devienne une République, et que le Québec lui-même en devienne une au sein de l’union canadienne. Une crise cardiaque emporta Johnson deux mois après le dépôt de cette proposition audacieuse, qu’aucun parti politique québécois n’a reprise par la suite. En fait, lorsqu’ils abordent le régime politique dans leur programme, les partis évoquent tout au plus l’abolition de la monarchie ou du poste de lieutenant-gouverneur comme l’a fait la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans son programme « nationaliste » de 2015. Le Parti Québécois a certes réintroduit l’idée d’une République du Québec indépendante dans son programme, mais le concept est resté étranger à son discours, borné à l’abolition de la monarchie canadienne. Québec Solidaire a bien réclamé l’abolition du serment d’allégeance au Souverain exigé des députés québécois, mais sans vraiment faire de la république une idée directrice de son programme politique. Quant au parti libéral du Québec, un tantinet républicain à l’époque de Télesphore-Damien Bouchard, adversaire de Duplessis, il s’est plutôt gardé de toute velléité républicaine déclarée, bien que l’ex-ministre des Relations intergouvernementales, Benoit Pelletier, ait déjà suggéré de moderniser la fonction de lieutenant-gouverneur, au lieu de l’abolir[3]. En fait, les partis politiques au Québec ravalent la question du régime politique, république ou monarchie, que ce soit pour le Québec ou pour le Canada, à un bibelot d’inanité sonore. Tout au plus préconisent-ils l’abolition du poste de lieutenant-gouverneur ou du serment d’allégeance comme si, par enchantement, une fois ce reliquat « impérial » remisé, le Québec serait enfin soulagé de la monarchie.

Le désamour des Québécois vis-à-vis de la monarchie est ancien. Lors des débats sur la formation du Canada en 1865 au parlement du Canada-Uni, les Rouges d’Antoine-Aimé Dorion, qui dirigeaient l’opposition, s’étaient récriés contre le caractère monarchique du nouveau Dominion, contraire à l’esprit républicain et libéral qui déferlait sur l’Europe et les Amériques. En 1934, l’Action libérale nationale, une frange dissidente du parti libéral menée par Paul Gouin, petit-fils du premier ministre Honoré Mercier, avait réclamé « la remise des fonctions et des pouvoirs du Lieutenant-gouverneur entre les mains du Juge en chef de la Cour d’Appel ». Autour de la revue l’Action nationale à la fin des années 1940, des intellectuels comme André Laurendeau soulignèrent l’anomalie canadienne, une monarchie en Amérique, insensible à son devenir républicain. Les premiers indépendantistes québécois brandirent soudain l’idée d’une république laurentienne ou québécoise, mais rapidement, les souverainistes eux-mêmes, sous les auspices du Parti québécois de René Lévesque, étouffèrent l’idée. Or, le premier ministre Daniel Johnson, qui avait publié en 1965 un projet national d’inspiration républicaine, Égalité ou indépendance, eut de la suite dans les idées une fois parvenu au pouvoir. En juillet 1968, ses hauts fonctionnaires déposèrent à un comité intergouvernemental un document qui proposait que le Canada devienne une République, et que le Québec lui-même en devienne une au sein de l’union canadienne. Une crise cardiaque emporta Johnson deux mois après le dépôt de cette proposition audacieuse, qu’aucun parti politique québécois n’a reprise par la suite. En fait, lorsqu’ils abordent le régime politique dans leur programme, les partis évoquent tout au plus l’abolition de la monarchie ou du poste de lieutenant-gouverneur comme l’a fait la Coalition Avenir Québec (CAQ) dans son programme « nationaliste » de 2015. Le Parti Québécois a certes réintroduit l’idée d’une République du Québec indépendante dans son programme, mais le concept est resté étranger à son discours, borné à l’abolition de la monarchie canadienne. Québec Solidaire a bien réclamé l’abolition du serment d’allégeance au Souverain exigé des députés québécois, mais sans vraiment faire de la république une idée directrice de son programme politique. Quant au parti libéral du Québec, un tantinet républicain à l’époque de Télesphore-Damien Bouchard, adversaire de Duplessis, il s’est plutôt gardé de toute velléité républicaine déclarée, bien que l’ex-ministre des Relations intergouvernementales, Benoit Pelletier, ait déjà suggéré de moderniser la fonction de lieutenant-gouverneur, au lieu de l’abolir[3]. En fait, les partis politiques au Québec ravalent la question du régime politique, république ou monarchie, que ce soit pour le Québec ou pour le Canada, à un bibelot d’inanité sonore. Tout au plus préconisent-ils l’abolition du poste de lieutenant-gouverneur ou du serment d’allégeance comme si, par enchantement, une fois ce reliquat « impérial » remisé, le Québec serait enfin soulagé de la monarchie. Nous vivons dans un monde où la propagande gouverne les esprits, même dans les démocraties les plus acquises au débat. La propagande prend diverses formes, qui ne se réduisent pas toutes à sa version verticale, qui exalte une idéologie officielle au bénéfice d’un dirigeant omnipotent. Outre cette propagande politique, le penseur et critique de technique Jacques Ellul distinguait également la

Nous vivons dans un monde où la propagande gouverne les esprits, même dans les démocraties les plus acquises au débat. La propagande prend diverses formes, qui ne se réduisent pas toutes à sa version verticale, qui exalte une idéologie officielle au bénéfice d’un dirigeant omnipotent. Outre cette propagande politique, le penseur et critique de technique Jacques Ellul distinguait également la  Le Canada s’est construit comme puissance publique de la même manière. S’il a tôt éliminé les tests religieux imposés aux catholiques après la Conquête, le serment d’allégeance au souverain impérial a été maintenu dans tous les régimes antérieurs à 1867. La constitution de 1867 a étendu ce serment aux parlementaires canadiens et à ceux des assemblées provinciales. Il prévoit même le libellé de ce serment, qui calque celui que le parlement britannique avait fixé en 1866, sans en reprendre les pénalités qui lui étaient attachées pour non-observance. Bon gré mal gré, les élus de l’Assemblée législative du Québec (devenue Assemblée nationale en 1968), se sont pliés à l’exigence du serment préalable, qui leur ouvrait les portes du pouvoir, au sein d’un petit État provincial qui se rêvait en Couronne. On a vu quelques contestations de ce serment, notamment avec l’élection de députés du parti québécois dans les années 1970, mais rien de pareil à la fronde à laquelle nous venons d’assister après les élections québécoises de septembre 2022, depuis que les élus du parti québécois, rejoints par ceux de Québec solidaire, ont clamé leur refus de prêter ce serment, jugé par eux comme un odieux reliquat de domination coloniale et un reniement de l’autre serment qu’ils doivent également prêter en vertu d’une loi de l’Assemblée nationale au peuple et à la constitution du Québec.

Le Canada s’est construit comme puissance publique de la même manière. S’il a tôt éliminé les tests religieux imposés aux catholiques après la Conquête, le serment d’allégeance au souverain impérial a été maintenu dans tous les régimes antérieurs à 1867. La constitution de 1867 a étendu ce serment aux parlementaires canadiens et à ceux des assemblées provinciales. Il prévoit même le libellé de ce serment, qui calque celui que le parlement britannique avait fixé en 1866, sans en reprendre les pénalités qui lui étaient attachées pour non-observance. Bon gré mal gré, les élus de l’Assemblée législative du Québec (devenue Assemblée nationale en 1968), se sont pliés à l’exigence du serment préalable, qui leur ouvrait les portes du pouvoir, au sein d’un petit État provincial qui se rêvait en Couronne. On a vu quelques contestations de ce serment, notamment avec l’élection de députés du parti québécois dans les années 1970, mais rien de pareil à la fronde à laquelle nous venons d’assister après les élections québécoises de septembre 2022, depuis que les élus du parti québécois, rejoints par ceux de Québec solidaire, ont clamé leur refus de prêter ce serment, jugé par eux comme un odieux reliquat de domination coloniale et un reniement de l’autre serment qu’ils doivent également prêter en vertu d’une loi de l’Assemblée nationale au peuple et à la constitution du Québec. Un événement aussi complexe et ample que l’élection du Donald Trump à la présidence des États-Unis le 5 novembre dernier conjugue deux niveaux de réalité qui marchent ensemble mais doivent être distingués. Il y a, d’une part, les éléments de surface, les plus visibles et les plus bruyants, qui retiennent l’attention des médias et qui surviennent, souvent dans le désordre ; on peine du reste à leur donner des significations convaincantes. Et d’autre part se profilent, dans l’ombre, des mouvements, des tendances et des lames de fond qui échappent à la vigile publique, qui avancent à bas bruit, avec lenteur, en déplaçant toutefois des masses énormes.

Un événement aussi complexe et ample que l’élection du Donald Trump à la présidence des États-Unis le 5 novembre dernier conjugue deux niveaux de réalité qui marchent ensemble mais doivent être distingués. Il y a, d’une part, les éléments de surface, les plus visibles et les plus bruyants, qui retiennent l’attention des médias et qui surviennent, souvent dans le désordre ; on peine du reste à leur donner des significations convaincantes. Et d’autre part se profilent, dans l’ombre, des mouvements, des tendances et des lames de fond qui échappent à la vigile publique, qui avancent à bas bruit, avec lenteur, en déplaçant toutefois des masses énormes. Le président Macron semble avoir lui-même caressé un désir à peine secret de restauration monarchique, lui qui, avant de s’engager dans sa première campagne présidentielle, estimait que la monarchie fournissait à la démocratie une nécessaire complétude, « car elle [la démocratie] ne se suffit pas à elle-même

Le président Macron semble avoir lui-même caressé un désir à peine secret de restauration monarchique, lui qui, avant de s’engager dans sa première campagne présidentielle, estimait que la monarchie fournissait à la démocratie une nécessaire complétude, « car elle [la démocratie] ne se suffit pas à elle-même

ar cet expédient de l’amendement unilatéral, on évite de recourir à la procédure générale de modification, lourde et incertaine, qui mobilise le parlement fédéral et les législatures des États provinciaux. On contourne aussi la procédure dite « bilatérale » que le Québec a utilisée en 1999 pour abolir la confessionnalité de ses commissions scolaires et qui nécessite le concours du parlement fédéral. Cependant, les changements que le Québec voudrait apporter à la partie V n’auraient aucune portée canadienne, opposable ni au gouvernement fédéral, ni aux autres États provinciaux, ni aux Territoires. Ils ne prendraient donc pas place dans la constitution fédérale, celle dont la valeur prépondérante, de « loi suprême », domine tout l’échiquier politique canadien. En somme, après que le Québec eut tenté de se faire reconnaître comme « société distincte » dans la portion suprême et opposable à tout le Canada de la Loi de 1867 à l’occasion des accords du lac Meech et de Charlottetown (1987-1992), le Québec s’octroie à lui-même une reconnaissance de son caractère national, sans valeur effective à l’égard du pays en entier. C’est une autoreconnaissance dans un boudoir, une gratification sans écho, un petit cri d’affirmation nationale étouffé dans le silence froid et éternel des espaces infinis canadiens. Le journaliste Antoine Robitaille, à l’époque où il était éditorialiste au quotidien Le Devoir, avait évoqué en 2014 un « mini-Meech »

ar cet expédient de l’amendement unilatéral, on évite de recourir à la procédure générale de modification, lourde et incertaine, qui mobilise le parlement fédéral et les législatures des États provinciaux. On contourne aussi la procédure dite « bilatérale » que le Québec a utilisée en 1999 pour abolir la confessionnalité de ses commissions scolaires et qui nécessite le concours du parlement fédéral. Cependant, les changements que le Québec voudrait apporter à la partie V n’auraient aucune portée canadienne, opposable ni au gouvernement fédéral, ni aux autres États provinciaux, ni aux Territoires. Ils ne prendraient donc pas place dans la constitution fédérale, celle dont la valeur prépondérante, de « loi suprême », domine tout l’échiquier politique canadien. En somme, après que le Québec eut tenté de se faire reconnaître comme « société distincte » dans la portion suprême et opposable à tout le Canada de la Loi de 1867 à l’occasion des accords du lac Meech et de Charlottetown (1987-1992), le Québec s’octroie à lui-même une reconnaissance de son caractère national, sans valeur effective à l’égard du pays en entier. C’est une autoreconnaissance dans un boudoir, une gratification sans écho, un petit cri d’affirmation nationale étouffé dans le silence froid et éternel des espaces infinis canadiens. Le journaliste Antoine Robitaille, à l’époque où il était éditorialiste au quotidien Le Devoir, avait évoqué en 2014 un « mini-Meech »

Dans le texte qui l’a rendu célèbre, Règles pour le parc humain, le philosophe Peter Sloterdijk annonçait, en bon prédicateur des temps hypermodernes, la fin de l’éducation par le livre. Aurait donc expiré cette vieille lubie humaniste qui avait entraîné tant de générations lettrées à croire que la civilisation se fortifiait de la fréquentation assidue d’auteurs classiques. Jadis, en effet,la studia humanitatis naquit dans la résistance qu’opposèrent les amis de la lecture à la fureur bestiale des foules, enivrées de sensations fortes, dont l’amphithéâtre et ses jeux cruels offraient le spectacle sanglant. En ce sens, l’humanisme antique prenait part au « conflit médiatique », selonSloterdijk, entre le studium apprivoiseur et le théâtre hurlant des meutes. Les temps modernes

Dans le texte qui l’a rendu célèbre, Règles pour le parc humain, le philosophe Peter Sloterdijk annonçait, en bon prédicateur des temps hypermodernes, la fin de l’éducation par le livre. Aurait donc expiré cette vieille lubie humaniste qui avait entraîné tant de générations lettrées à croire que la civilisation se fortifiait de la fréquentation assidue d’auteurs classiques. Jadis, en effet,la studia humanitatis naquit dans la résistance qu’opposèrent les amis de la lecture à la fureur bestiale des foules, enivrées de sensations fortes, dont l’amphithéâtre et ses jeux cruels offraient le spectacle sanglant. En ce sens, l’humanisme antique prenait part au « conflit médiatique », selonSloterdijk, entre le studium apprivoiseur et le théâtre hurlant des meutes. Les temps modernes C’est à l’un de nos poètes qu’il revient d’avoir dépeint l’utopie d’une nouvelle humanité libérée de ses vieilles entraves, de ses fictions littéraires et politiques, de ses fétiches trompeurs,des médiations imposées, des donations de sens unilatérales, de ses dieux vengeurs et charitables,où l’être humain avancerait dévêtu dans la clairière de l’universel communiant avec la Vie. Ce poète est

C’est à l’un de nos poètes qu’il revient d’avoir dépeint l’utopie d’une nouvelle humanité libérée de ses vieilles entraves, de ses fictions littéraires et politiques, de ses fétiches trompeurs,des médiations imposées, des donations de sens unilatérales, de ses dieux vengeurs et charitables,où l’être humain avancerait dévêtu dans la clairière de l’universel communiant avec la Vie. Ce poète est  Il est vrai que ni le Parlement de Westminster ni les rois anglais n’ont systématiquement invoqué le concept de couronne impériale pour consolider le corps politique britannique ; celui-ci apparut toutefois dans la loi de 1707 scellant l’union de l’Écosse et de l’Angleterre en ce qui touche la succession au trône, ainsi que dans la loi de 1801 imposant l’union de l’Irlande et de la Grande-Bretagne. Mais, dès les premiers rois Stuart, la notion d’empire avait connu une mutation significative ; elle désignait non plus seulement la souveraineté du monarque sur son royaume, mais une union « incorporative » fusionnant plusieurs royaumes en un nouveau. De plus, « [l]’idée impériale, écrit le juriste

Il est vrai que ni le Parlement de Westminster ni les rois anglais n’ont systématiquement invoqué le concept de couronne impériale pour consolider le corps politique britannique ; celui-ci apparut toutefois dans la loi de 1707 scellant l’union de l’Écosse et de l’Angleterre en ce qui touche la succession au trône, ainsi que dans la loi de 1801 imposant l’union de l’Irlande et de la Grande-Bretagne. Mais, dès les premiers rois Stuart, la notion d’empire avait connu une mutation significative ; elle désignait non plus seulement la souveraineté du monarque sur son royaume, mais une union « incorporative » fusionnant plusieurs royaumes en un nouveau. De plus, « [l]’idée impériale, écrit le juriste  On ne compte plus les initiatives annoncées à grand bruit pour réformer la langue française, jugée rétrograde, rigide, capricieuse, et même, selon une rumeur persistante, sexiste, puisqu’elle aurait prétendument caché ou minoré les femmes, par la faute semble-t-il des hommes qui auraient imposé leur code et enrôlé toute la société à travers une grammaire conçue pour les servir, eux seuls. Une colère gronderait et ébranlerait aujourd’hui l’édifice de la langue, sommée de se transformer, dans les maisons d’enseignement, les médias, les entreprises et les services publics, afin que justice soit faite au féminin, sur lequel le masculin aurait outrageusement empiété, en vertu de règles grammaticales qui ont consacré sa prédominance. On publie maintenant des guides, des manuels, des grammaires et des directives, qui toutes ensemble proclament le nouvel impératif langagier : désormais, les êtres, les titres, les fonctions qui se présentent au féminin dans la vraie vie doivent pouvoir être nommés uniquement par des mots portant la marque visible, c’est-à-dire orthographique, du féminin, et les réalités masculines ne peuvent à leur tour être symbolisées que par des termes au masculin. Fini le genre dit « noble » ou « générique », qui permettait au masculin grammatical de signifier à la fois les êtres marqués du masculin et l’universalité des êtres, tous genres grammaticaux confondus. Autrement dit, chaque genre grammatical est assigné strictement au sexe des êtres qu’il représente et auquel il entretiendrait même une correspondance étroite.

On ne compte plus les initiatives annoncées à grand bruit pour réformer la langue française, jugée rétrograde, rigide, capricieuse, et même, selon une rumeur persistante, sexiste, puisqu’elle aurait prétendument caché ou minoré les femmes, par la faute semble-t-il des hommes qui auraient imposé leur code et enrôlé toute la société à travers une grammaire conçue pour les servir, eux seuls. Une colère gronderait et ébranlerait aujourd’hui l’édifice de la langue, sommée de se transformer, dans les maisons d’enseignement, les médias, les entreprises et les services publics, afin que justice soit faite au féminin, sur lequel le masculin aurait outrageusement empiété, en vertu de règles grammaticales qui ont consacré sa prédominance. On publie maintenant des guides, des manuels, des grammaires et des directives, qui toutes ensemble proclament le nouvel impératif langagier : désormais, les êtres, les titres, les fonctions qui se présentent au féminin dans la vraie vie doivent pouvoir être nommés uniquement par des mots portant la marque visible, c’est-à-dire orthographique, du féminin, et les réalités masculines ne peuvent à leur tour être symbolisées que par des termes au masculin. Fini le genre dit « noble » ou « générique », qui permettait au masculin grammatical de signifier à la fois les êtres marqués du masculin et l’universalité des êtres, tous genres grammaticaux confondus. Autrement dit, chaque genre grammatical est assigné strictement au sexe des êtres qu’il représente et auquel il entretiendrait même une correspondance étroite.

Or, le recours à la concurrence pour vitaliser une culture s’avère l’une des grandes idées d’un penseur britannique de la fin du XIXe siècle, Lord Acton, partisan des empires multinationaux, qui offriraient de meilleures garanties pour la liberté que la nation démocratique. Trudeau fut un lecteur avide d’Acton, souvent cité dans les écrits du futur premier ministre. Selon Acton, les menaces que la démocratie et la nation nourrissaient à ses yeux contre les libertés et l’ordre, de sources nécessairement aristocratiques, se trouvaient amenuisées dans un vaste ensemble impérial où les peuples, mis en concurrence les uns avec les autres, devaient s’améliorer. Mais selon Acton, cette concurrence est essentiellement hiérarchique et disciplinaire. Les plus faibles, les moins évolués et les moins doués pour l’autogouvernement des peuples que renferme l’empire s’amendent au contact des peuples supérieurs, qui exercent donc sur les premiers une tutelle civilisatrice. L’empire — ou la fédération — fonctionne à la manière d’une grande maison de redressement où les nations adultes, aux commandes de l’ensemble, revigorent par leur ascendant, leur vigueur et leur exemple les nations immatures, « décadentes et épuisées ». Or, pour Trudeau, il était clair que le Canada français constituait une communauté ethnique inapte au plein gouvernement d’elle-même. Encline à l’immoralisme et au despotisme, elle était trop faible, trop peu nombreuse, trop peu riche, comme selon lui les cinq millions de sikhs au Penjab en 1962, pour former une « société parfaite » capable de gouverner en vue de la guerre et de la paix

Or, le recours à la concurrence pour vitaliser une culture s’avère l’une des grandes idées d’un penseur britannique de la fin du XIXe siècle, Lord Acton, partisan des empires multinationaux, qui offriraient de meilleures garanties pour la liberté que la nation démocratique. Trudeau fut un lecteur avide d’Acton, souvent cité dans les écrits du futur premier ministre. Selon Acton, les menaces que la démocratie et la nation nourrissaient à ses yeux contre les libertés et l’ordre, de sources nécessairement aristocratiques, se trouvaient amenuisées dans un vaste ensemble impérial où les peuples, mis en concurrence les uns avec les autres, devaient s’améliorer. Mais selon Acton, cette concurrence est essentiellement hiérarchique et disciplinaire. Les plus faibles, les moins évolués et les moins doués pour l’autogouvernement des peuples que renferme l’empire s’amendent au contact des peuples supérieurs, qui exercent donc sur les premiers une tutelle civilisatrice. L’empire — ou la fédération — fonctionne à la manière d’une grande maison de redressement où les nations adultes, aux commandes de l’ensemble, revigorent par leur ascendant, leur vigueur et leur exemple les nations immatures, « décadentes et épuisées ». Or, pour Trudeau, il était clair que le Canada français constituait une communauté ethnique inapte au plein gouvernement d’elle-même. Encline à l’immoralisme et au despotisme, elle était trop faible, trop peu nombreuse, trop peu riche, comme selon lui les cinq millions de sikhs au Penjab en 1962, pour former une « société parfaite » capable de gouverner en vue de la guerre et de la paix Toutefois, tel que le raconte la sociologue Geneviève Zubrzycki, les heures de gloire de ce Jean-Baptiste statuesque connurent une fin abrupte au cours de la Saint-Jean du 24 juin 1969 à Montréal

Toutefois, tel que le raconte la sociologue Geneviève Zubrzycki, les heures de gloire de ce Jean-Baptiste statuesque connurent une fin abrupte au cours de la Saint-Jean du 24 juin 1969 à Montréal Hobbes conçoit ainsi la création de l’État comme un renoncement et un transfert qui se justifient par « la sécurité de sa personne, de sa vie et des moyens de la préserver de telle sorte qu’elle ne lui soit pas insupportable

Hobbes conçoit ainsi la création de l’État comme un renoncement et un transfert qui se justifient par « la sécurité de sa personne, de sa vie et des moyens de la préserver de telle sorte qu’elle ne lui soit pas insupportable